| [1] |

孙承纬. 激光辐照效应 [M]. 北京: 国防工业出版社, 2002: 1−7.

|

| [2] |

李牧, 孙承纬, 赵剑衡, 等. 激光驱动薄膜产生等离子体射流的条件分析 [J]. 高压物理学报, 2011, 25(4): 351–358.LI M, SUN C W, ZHAO J H, et al. Conditions analysis of laser-driven plasma jet [J]. Chinese Journal of High Pressure Physics, 2011, 25(4): 351–358.

|

| [3] |

李春宏, 周信达, 韩伟, 等. 纳秒激光辐照下石英基单层石墨烯的损伤特性 [J]. 高压物理学报, 2016, 30(5): 392–398.LI C H, ZHOU X D, HAN W, et al. Characteristics of nanosecond laser-irradiated damage in single-layer graphene on fused silica substrate [J]. Chinese Journal of High Pressure Physics, 2016, 30(5): 392–398.

|

| [4] |

MARABOTTI P, PEGGIANI S, VIDALE A, et al. Pulsed laser ablation in liquid of sp-carbon chains: status and recent advances [J]. Chinese Physics B, 2022, 31(12): 125202. doi: 10.1088/1674-1056/ac81b2

|

| [5] |

REITANO R, BAERI P. Excimer laser induced thermal evaporation and ablation of silicon carbide [J]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 1996, 116(1): 369–372.

|

| [6] |

MOHAMMED A F, AL-JARWANY Q A, CLARKE A J, et al. Ablation threshold measurements and surface modifications of 193 nm laser irradiated 4H-SiC [J]. Chemical Physics Letters, 2018, 713: 194–202. doi: 10.1016/j.cplett.2018.09.057

|

| [7] |

ZHANG J, SUGIOKA K, WADA S, et al. Direct photoetching of single crystal SiC by VUV-266 nm multiwavelength laser ablation [J]. Applied Physics A, 1997, 64(4): 367–371. doi: 10.1007/s003390050492

|

| [8] |

ZEKENTES K, ZERGIOTI I, KLINI A, et al. Via hole formation in silicon carbide by laser micromachining [J]. Materials Science Forum, 2006, 527/528/529: 1119–1122.

|

| [9] |

蔡敏, 张晓兵, 张伟, 等. SiC/SiC复合材料纳秒激光和皮秒激光制孔质量的对比研究 [J]. 航空制造技术, 2016, 59(19): 52–55.CAI M, ZHANG X B, ZHANG W, et al. Study on quality of holes in SiC/SiC composites with nanosecond laser and picosecond laser drilling [J]. Aeronautical Manufacturing Technology, 2016, 59(19): 52–55.

|

| [10] |

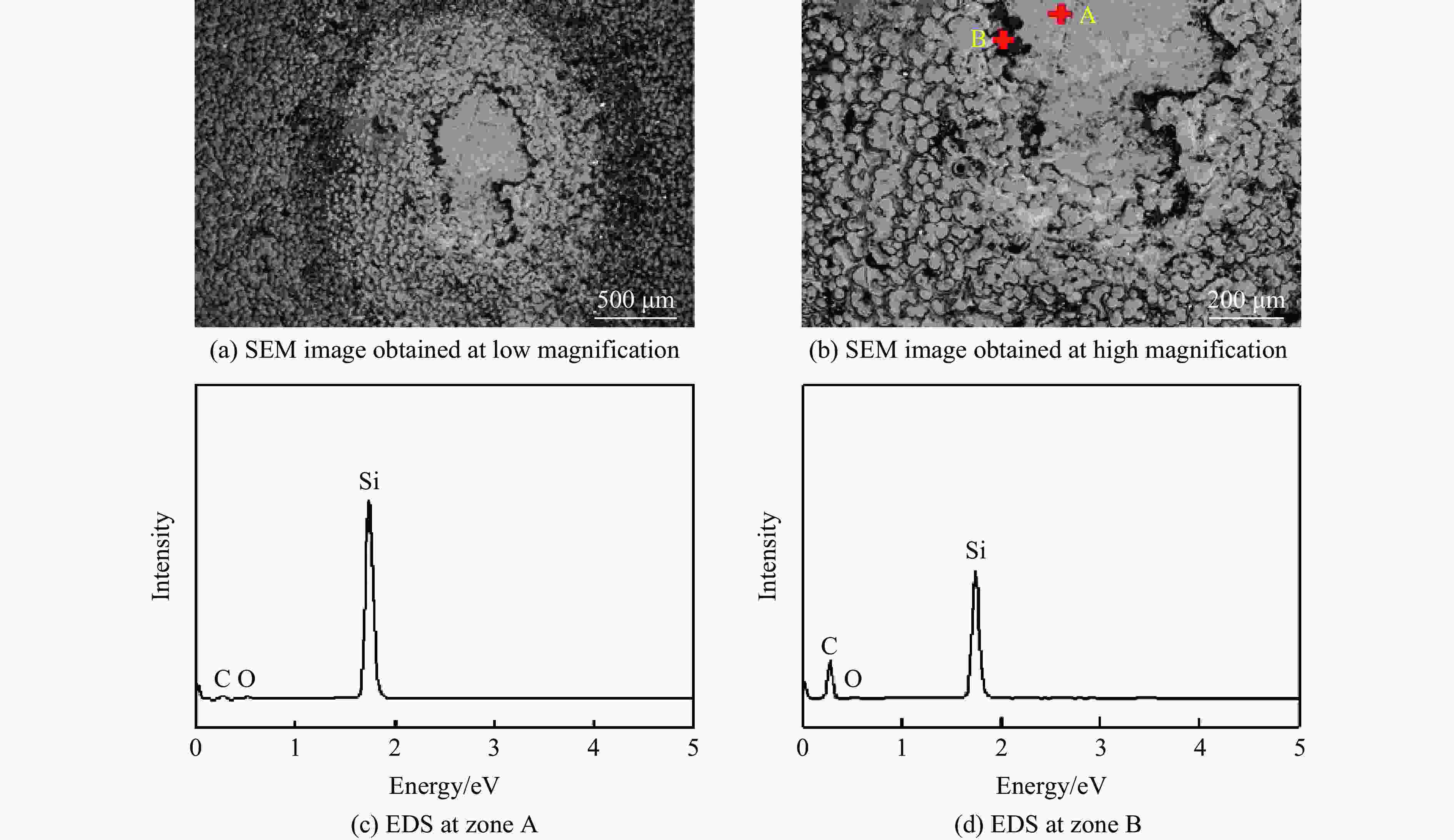

路宸. 纳秒激光辐照碳化硅机理研究 [D]. 上海: 上海师范大学, 2022: 7–10.LU C. Mechanisms of nanosecond laser irradiation of silicon carbide [D]. Shanghai: Shanghai Normal University, 2022: 7–10.

|

| [11] |

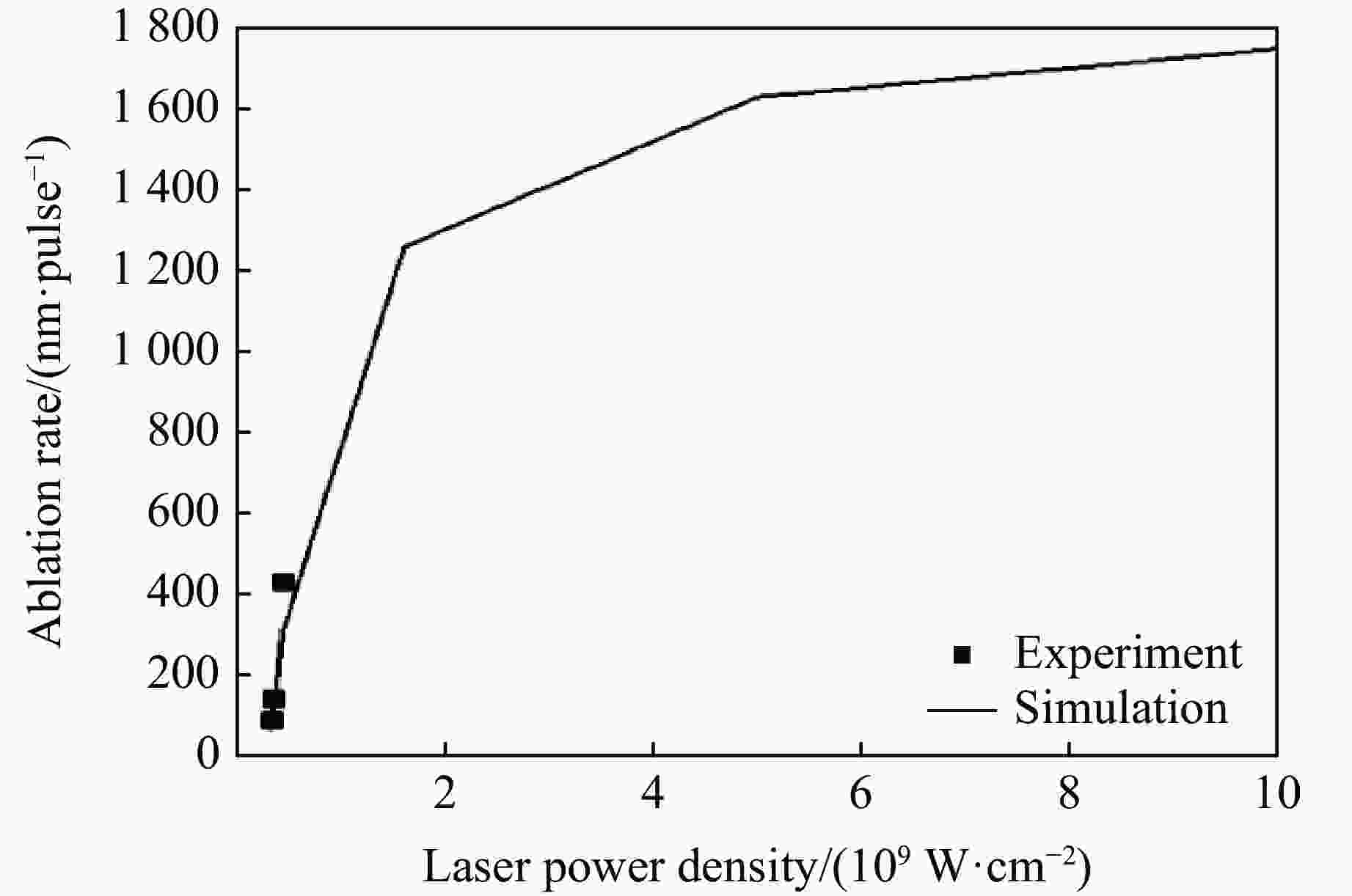

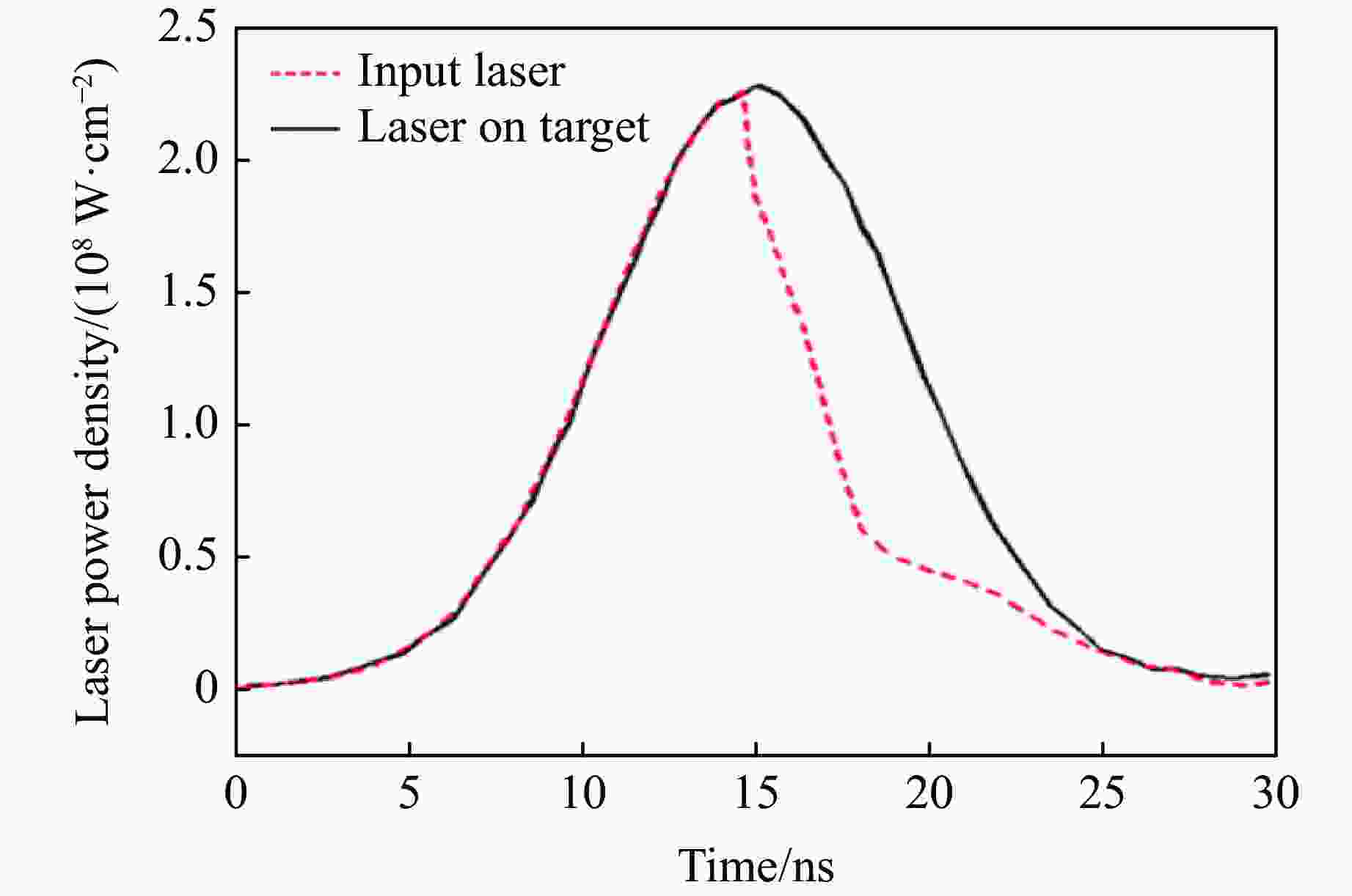

常浩, 金星, 叶继飞, 等. 激光功率密度对纳秒激光烧蚀冲量耦合影响的数值模拟 [J]. 推进技术, 2013, 34(10): 1426–1431. doi: 10.13675/j.cnki.tjjs.2013.10.001CHANG H, JIN X, YE J F, et al. Numerical simulation of laser power density effect on nanosecond laser ablation impulse coupling [J]. Journal of Propulsion Technology, 2013, 34(10): 1426–1431. doi: 10.13675/j.cnki.tjjs.2013.10.001

|

| [12] |

张黎, 叶正寅, 王刚. COIL化学非平衡流动的一种解耦方法研究 [J]. 空气动力学学报, 2008, 26(2): 227–230.ZHANG L, YE Z Y, WANG G. An uncoupled method for numerical simulation of the nonequilibrium flow in COIL [J]. Acta Aerodynamica Sinica, 2008, 26(2): 227–230.

|

| [13] |

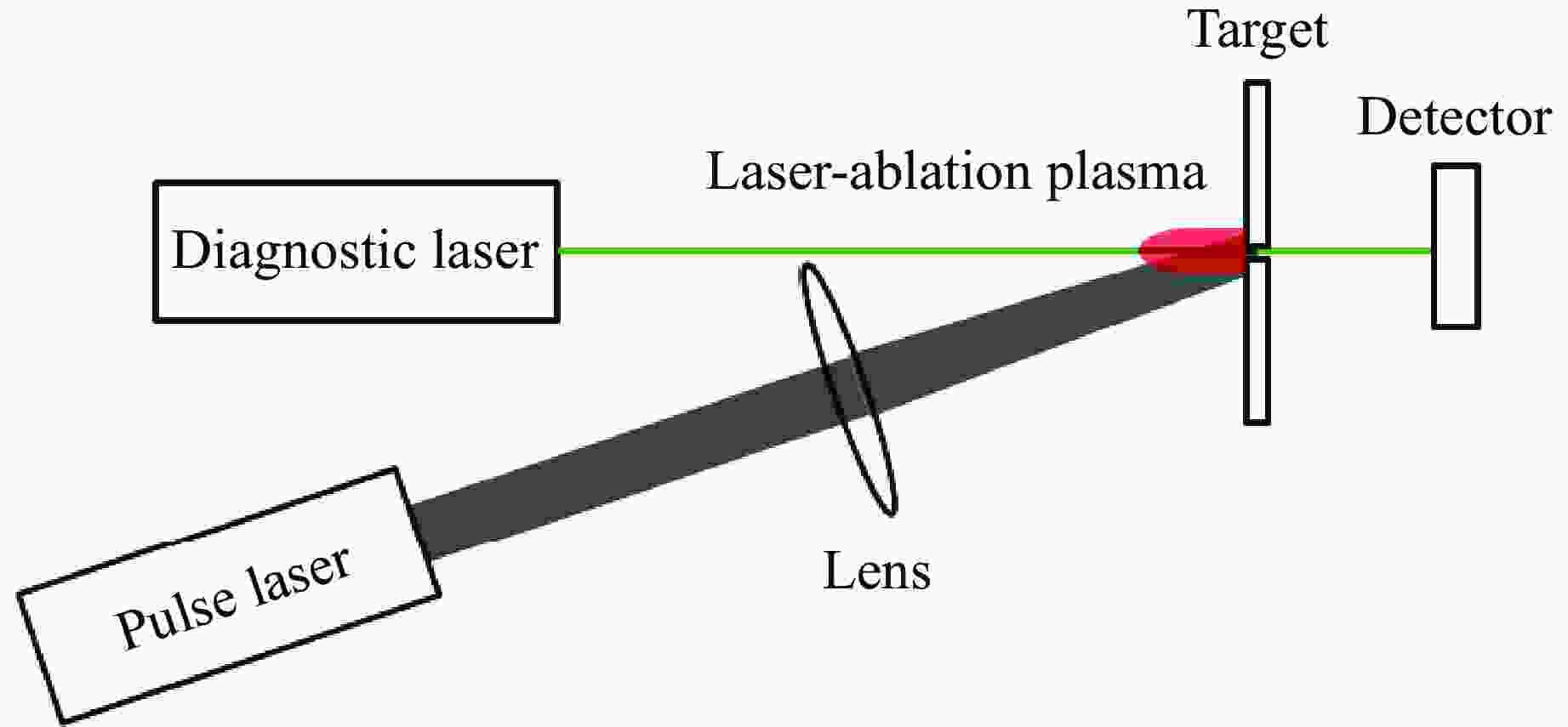

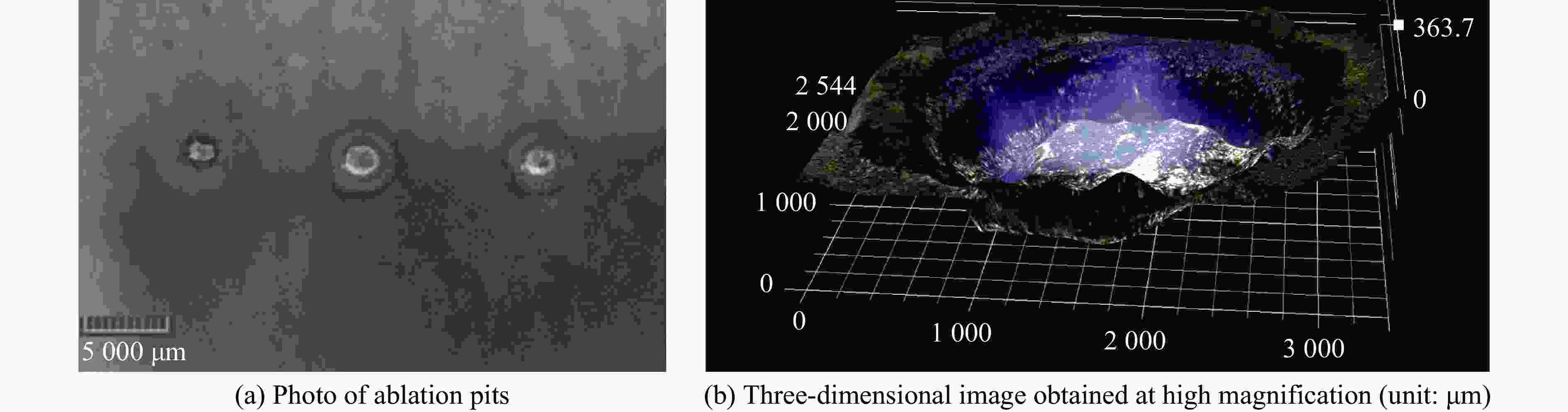

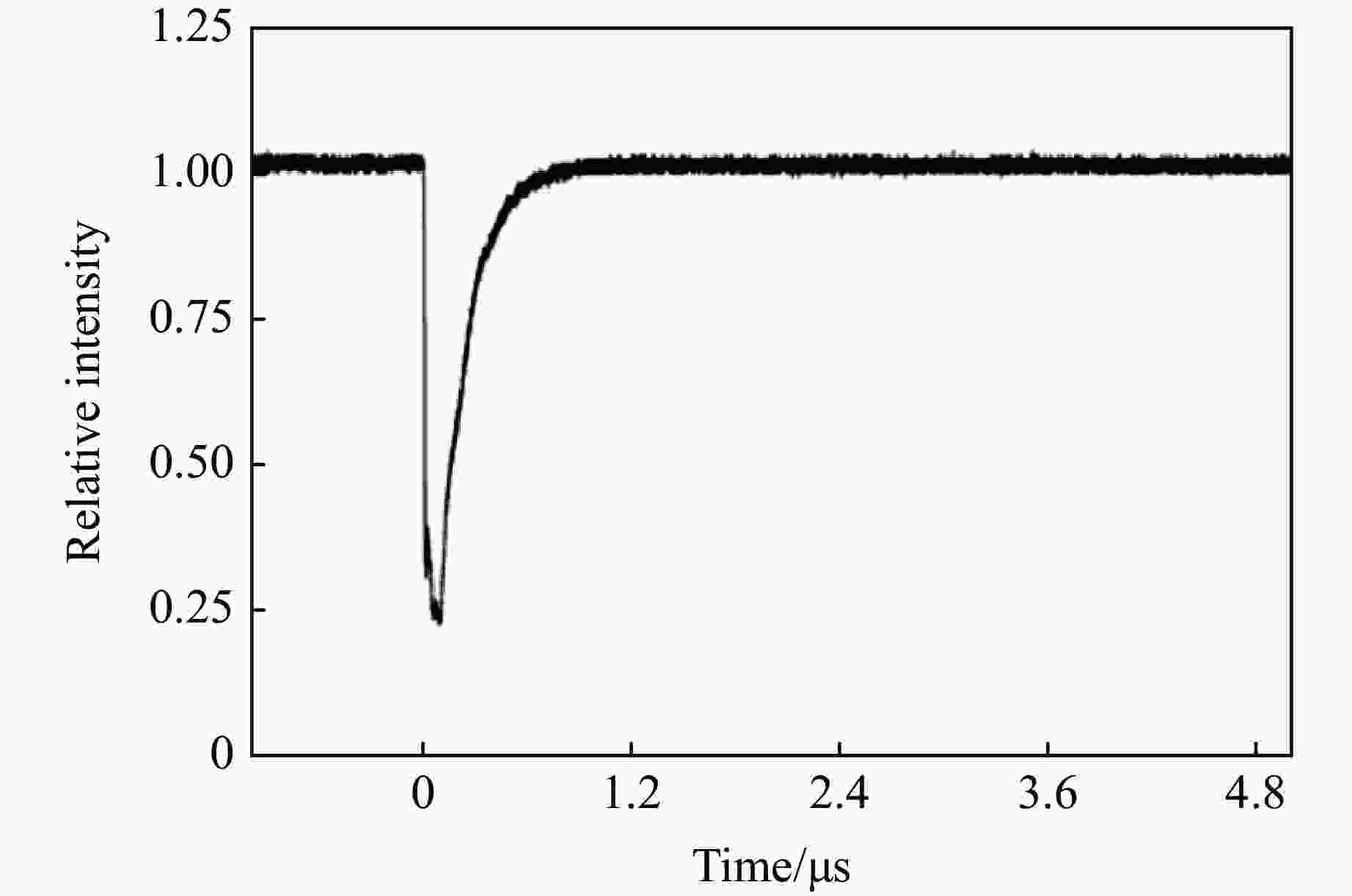

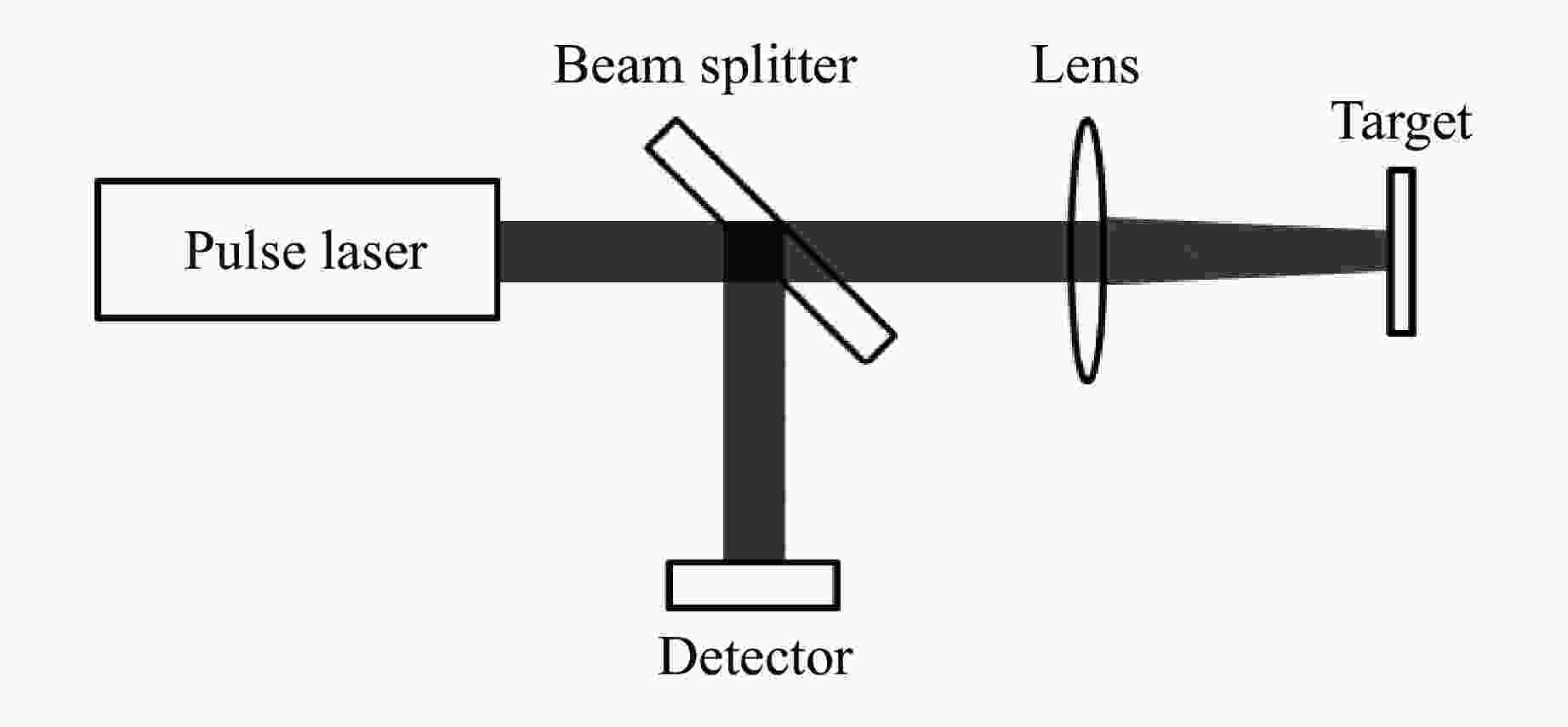

张黎, 付博, 黄元杰, 等. 激光烧蚀等离子体射流与固体靶相互作用实验研究 [J]. 强激光与粒子束, 2022, 34(1): 011013.ZHANG L, FU B, HUANG Y J, et al. Experimental investigation of plasma jet and solid target interaction based on laser-ablation launching approach [J]. High Power Laser and Particle Beams, 2022, 34(1): 011013.

|

下载:

下载: